50% Urban

50% Urban

Eine Woche Sommerschule durch Ostdeutschland

Anna-Lena Wenzel

Eine Woche lang erkunden wir den ostdeutschen Strukturwandel,

unter dem Titel Transformation in Motion,

schauen, befragen, erkunden, was sich verändert hat, wie darauf reagiert wird und wo es hingehen soll.

Jeden Tag geht’s mit der Bahn von Ort zu Ort in eine andere Unterkunft.

17 Leute, von 25 bis 55, aus Augsburg, Berlin, Dortmund, Leipzig etc. bilden eine Reisegruppe;

sie sind Teil des Vereins für Graue Energie und der Kollision der Künste,

studieren Urbane Zukünfte und Raumplanung

oder sind Referenten für ländliche Entwicklung und Verkehrscontrolling.

Organisiert vom Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig und finanziert von der Leibniz Gemeinschaft,

ist die Sommerschule ein Experiment – ein Reallabor des Leibniz-Lab Umbrüche und Transformationen.

Wir besuchen Institutionen, Vereine und Baustellen, bekommen Inputs und tragen selber zum Programm bei.

Wir fahren durch Städte, die nach 1989/90 massiv von Wegzug und Arbeitslosigkeit betroffen waren.

Einige von ihnen gehen langsam in die Post-Schrumpfungsphase über oder sind stolz, wenn sie die Bewohner*innenzahlen halten können.

Wie hören von notorisch knappen kommunalen Kassen und von Investitionsprojekten, in die Milliardensummen aus Bundesmitteln fließen.

Wir bestaunen frisch sanierte Fassaden und hören von morschem Gebälk hinter den Fassaden,

wir laufen an Platten vorbei, die altersgerecht saniert wurden, und passieren Brachflächen, an denen früher Platten standen.

Wir schlafen in Hotels, Jugendherbergen und einem Kloster,

bekommen Führungen und folgen Power-Point-Präsentationen,

machen Stadtspaziergänge und Hausbesichtigungen,

werden verpflegt und versorgt,

und einmal leitet uns eine Choreografin zum Schütteln an.

Ich höre zum ersten Mal von Empty-Nestern und der Nachfamilienphase,

von Berufen wie Bauläufer und Revierscout, von Aufgabenfeldern wie Gebietsbetreuung und Verkehrsmodulation, von Moving und Maker Labs, vom Low Seismic Lab und vom Smart Mobility Lab.

Auf der Suche nach Umbrüchen stoßen wir auf

drückende Probleme (Strukturschwäche, Klimakatastrophe, Migrationskrise)

und große Zukunftsszenarien (De-Industrialisierung, Wissensgesellschaft, Smart City).

Es geht um die räumlichen Veränderungen

und die emotionalen Folgen der Transformationsprozesse.

Stichworte: Schrumpfungsschmerz / Wachstumsschmerz / Phantomschmerz.

Zum Auftakt führt uns Mathias Bernt vom Institut für Raumbezogene Sozialforschung durch den gentrifizierten Prenzlauer Berg in Berlin,

erzählt von engagierten Mieter-Inis und findigen airbnb-Anbietern.

Neben einem großspurigen Neubau auf einem ehemaligen Friedhofgelände,

endet die Tour desillusioniert,

wegen der Verdrängung und des mangelnden politischen Willens, etwas dagegen zu tun.

Mit dem Kulturzug geht es weiter nach Wegliniec –

die Sommerschule ist Teil des Programms

und lädt zu einem Gespräch über Mobilität für die regionale Entwicklung ein.

Es geht um die unterschätze soziale Dimension des Reisens

und die holprigen Bahnübergänge zu den östlichen Nachbarn.

In Görlitz besuchen wir das IZS, das Zentrum für transformativen Stadtumbau,

dort schauen wir zurück und nach vorn,

hören von Pensionopolis und Probewohnen,

strukturellem Leerstand und wilden Eigentümerkonstellationen

und dem Ende der langen Waggonbau-Tradition:

In Zukunft werden hier nicht mehr Doppelstockwagen, sondern Panzerteile gebaut.

Auch das ist Strukturwandel.

Am nächsten Morgen sind wir zu Gast im DZA, dem Deutschen Zentrum für Astrophysik,

ein neues Großforschungszentrum, in dessen Aufbau ein Teil der „Kohlemilliarden“ fließt, die die Energiewende begleiten und abfedern sollen.

Zu den Präsentationen der Mitarbeiter notiere ich mir:

Trojanische Rakete und Ufo-Wahrnehmung.

Es ist ihnen ein Anliegen zu vermitteln, dass die Institution kein Ufo von außen ist, bei dem vorwiegend Westdeutsche arbeiten, sondern für und mit den Menschen vor Ort entsteht.

Auf der Website fällt mir auf, dass der Lokalbezug der Mitarbeiter*innen – soweit vorhanden – extra hervorgehoben wird. Unter anderem heißt es: „Ur-Görlitzerin mit Hang zu historischen Gemäuern“, „kreativer Rückkehr-Ossi“ und „Sachse mit Herz & Verstand“.

Mehrmals fallen die Stichworte Fachkräftemangel (vor allem Lehrer*innen werden gesucht) und Weltoffenheit,

doch als wir fragen wollen, wie beides mit steigenden AfD-Werten zusammengeht, müssen wir zum Zug.

Die Bahn hatte übrigens nicht einmal Verspätung.

In Hoyerswerda bekommen wir eine Führung

durch die Neustadt und deren verschiedene Wohnkomplexe.

Wir kommen vorbei an Gedenktafeln für Brigitte Reimann und das erste Plattenbauelement, das 1957 aus industrieller Herstellung hier verbaut wurde,

und fahren mit dem Fahrstuhl auf das Dach einer umgebauten Platte.

2007 ausgezeichnet mit dem Deutschen Bauherrenpreis,

sollte auf dessen Dach ein Café entstehen, leider verhindert von den Brandschutzbestimmungen.

So genießen wir stattdessen die Aussicht,

bis der Blick auf die Platte fällt, die 1991 zum Schauplatz rassistischer Ausschreitungen wurde.

#WHY!, fragt ein Podcast, der uns empfohlen wird.

In Schwarzcollm auf dem Weg zur Baustelle des Smart Mobility Lab: Nazi-Sticker und eine Warnung vor geotechnischem Gefahrenbereich.

Die Testhalle für Autonomes Fahren und Flugdrohnen: eine Meisterleistung der Ingenieurskunst.

Das Ziel: das Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Silber. Mit so viel Beton?

Auf dem Parkplatz: Autokennzeichen aus Bielefeld, Dresden und Bautzen und mehrere aus Polen.

In Halle-Neustadt haben wir es mit Zahlen zu tun:

Im 16. Stock der sanierten Hochhausscheibe, in der sich die Stadtverwaltung befindet, bekommen wir Einblicke in die Entwicklung der Stadt und warum Schrumpfung als Chance gesehen werden kann.

Wir erfahren: An der Grundschule Kastanienallee in Neustadt liegt der Anteil ausländischer Kinder bei 81 %

und nur 57% der Bevölkerung dürfen wählen.

Maike Fraas, die hier sozio-kulturelle Projekte initiiert, macht uns darauf aufmerksam, dass sich nicht alle Teilhabe und Teilgabe leisten, weil sie so sehr mit ihrem Alltag struggeln.

In der Passage 13, einem sozio-kulturellen Zentrums, das den Spagat zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen zu bewerkstelligen versucht,

kommen zum ersten Mal Menschen mit Migrationsgeschichte zu Wort und erzählen

vom Misstrauen des Jugendamtes gegenüber ihren Aktivitäten

und den hohen Studiengebühren für das Studium der Sozialen Arbeit.

In Naumburg am Bahnhof ein Input zum Thema Bahnhöfe:

Tim Göller, der bei der Deutschen Bahn arbeitet, erzählt uns, dass nur 6 % der Bahnhöfe in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt noch im Besitz der Deutschen Bahn sind, was unter anderem den schlechten Zustand vieler Bahnhofsgebäude erklärt. Am problematischsten seien die Private Equity Firmen, denen es nur um Gewinnmaximierung gehe und die nicht erreichbar seien.

Im Anschluss haben wir ein Treffen mit einem Verein, der sich für die Reaktivierung der Unstrutbahn einsetzt. Das erfolgreiche ehrenamtliche Engagement ist die Gegenerzählung zur reinen Gewinnmaximierungsstrategie der Investmentfirmen.

Vom Bahnhof fahren wir mit der Tram (Baujahr 1959) in die Innenstadt

und stauen, als die Tramfahrerin die Rollatoren der Fahrgäste heraushebt.

Die nächste Station ist eindringlich: Wir besuchen die Migrationsagentur und durchlaufen die verschiedenen Stationen vom Security-gesäumten Empfang bis zum Rückkehrmanagement.

Ich notiere mir: Wilde Zicke, Beförderungsfälle und Interreg Europe MILEstone (ein EU-Forschungsprojekt zu Migrants' Integration in Local Economies).

In Rottenbach, im Regen, hellen sich unsere Gemüter auf, als uns im Bahnhofscafé

ein Tisch mit Obst- und Gemüsetellern erwartet und wir heiße Getränke serviert bekommen.

Während wir Möhrchen und Himbeeren naschen, wird uns die Geschichte des Vereins erzählt, der es geschafft hat, das Bahnhofsgebäude wieder zu reaktivieren.

Wir bekommen zu hören, was die Vor- und Nachteile von IBA-Projekten und der Teilnahme am LEADER-Programm der Deutschen Vernetzungsstelle ländliche Räume sind.

Doch welche Kommune und welcher Verein hat genug (finanzielle) Ressourcen, um den geforderten Eigenanteil aufzubringen?

Worin sich alle einig sind: dass die Bürokratie ausufernd ist und Ressourcen frisst.

Der Bahnhof des Jahres 2020 hat sich davon nicht abschrecken lassen,

es gibt einen Laden, ausreichend Toiletten und einem umgebauten Anbau, der als Veranstaltungsraum genutzt wird.

In Schwarzburg setzen wir uns ins Café Zur Perle

und beobachten, während wir Würstchen und frittierten Blumenkohl futtern, wie auf dem Marktplatz zuerst der Brotbus und dann der mobile Fleischer vorfährt.

Wir bekommen eine Führung durchs halb verfallene Schloss Schwarzburg und seiner abenteuerlichen Geschichte: erst adliger Witwensitz, dann Komplettumbau durch die Nazis, der zu Dauerprovisorien und Zerstörungen führte, und nun Umbau in einen Lern- und Denkort für Demokratie.

Wir stauen über Inschriften aus den 1950er Jahren, die an Kennenlernannoncen erinnern,

und ich möchte sofort meinen Namen an der Wand hinterlassen.

Wo kann ich eine Petition unterschreiben, der den Ort in seiner Brüchigkeit erhält?

Im Haus Bräutigam erfahren wir, dass Schwarzburg einst der Sommerfrische diente.

Doch heute bleiben die Touristen aus

und viele Häuser stehen leer und verrotten hinter den Fassaden aus Schieferplatten.

Nur das Haus Bräutigam nicht,

es wird von einem Kollektiv in langsamer Arbeit saniert und umgebaut.

Nach Amsdorf werden wir von drei Personen begleitet: Katharina Kapitza arbeitet bei der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft mit Sitz in Hannover und ist aus Lüneburg angereist ist. Thomas Ernst und Cornelia Deimler sind Revier-Scouts vom Just Transition Center der Uni Halle.

Wir besuchen den Tagebau Romonta, wo uns Michael Schumann, Beauftragter für Strukturwandel des Landkreis Mansfeld-Südharz, einen Vortrag hält.

Er sagt: Die Zukunft ist industriell – es wird keine Flutung geben!

Das heißt konkret: Weiter mit Montanwachs, Bodenverbesserungsmaßnahmen und Erdmassenannahme.

Die große Frage: Geht es nur top-down oder auch bottom-up? Und warum sind Frauen die besseren Kranfahrerinnen?

Mit Helmen und Warnwesten gehen wir zur Abrisskante, um in die zerfurchte Landschaft zu schauen und bekommen Give-Aways aus dem Tagebau geschenkt.

Weiter geht’s nach Eisleben, wo erheblich investiert wurde,

aber die Stimmung weiter drückt.

Ob es an der frisch sanierten Malzscheune liegt, die kaum genutzt wird?

Oder an den ambitionierten Plänen für das Maker Lab, dessen Finanzierung noch unklar ist?

Oder an der falsch ausgerichteten Solaranlage an der Servicestation am Bahnhof, die nach Norden zeigt?

Am Ende ist „Herausforderung“ das am häufigsten gehörte Wort.

Viele haben uns von den Spannungsfeldern berichtet, mit denen sie zu tun haben.

Zum Beispiel von den Interessenkonflikten zwischen Denkmalschutz und den transformativen Ambitionen in der Stadtplanung.

Ich frage mich, wer sind die Gewinner und die Verlierer des Strukturwandels?

Wen haben wir gehört und wen haben wir nicht gehört?

Wer oder was ist Gegenstand der Forschung?

Wer beteiligt sich an Umfragen und wer wird nicht mitgedacht?

Wer bekommt Förderungen und wer bewirbt sich erst gar nicht?

Ich muss an den alten Mann in Wegliniec denken, der an der Bushaltestelle steht und sich mit uns auf Deutsch unterhält. Er erzählt, er hätte mit seiner Familie lange in München gelebt, jetzt leben seine Frau und seine beiden Söhne in England und möchten, dass er zu ihnen ziehe. Aber er möchte nicht, er sagt, er sei zu alt. Dann wiegt er den Kopf hin und her und sagt, er hätte vielleicht noch ein, zwei Jahre zu leben, holt eine Bierdose heraus und nimmt einen Schluck.

Wir leben in einer Migrationsgesellschaft, doch das Misstrauen gegenüber Menschen, die hierher geflüchtet sind, sitzt tief und noch tiefer gegenüber den (Anders-)Gläubigen.

„Die Arbeitsmarktintegration von Arabischstämmigen ist immer schwerer zu vermitteln“, heißt es in der Migrationsagentur in Naumburg.

Dabei sind sie es, die in den systemrelevanten Berufen arbeiten, in den Logistikunternehmen und der Fleischfabrik, die die Alten pflegen und für die Sicherheit sorgen.

Sie sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, der immer mehr ausgedünnt wird, besonders an den Früh- und Wochenendschichten.

Apropos Migration: In Saalfeld stellt Galyna Nasukhomud ihre Forschungen zum hiesigen Ankunftsquartier vor. Es befindet sich in einem Gewerbegebiet mit relativ schlechter ÖVPN-Anbindung. Wie in Halle-Neustadt kommt es hier zu einer Verdichtung der migrantischen Bevölkerung. Bedeutet das Segregation statt Integration? Und Selbstorganisation und solidarische Strukturen unter den Geflüchteten statt Sozialstaatsversorgung?

Und wer profitiert eigentlich von der Vermietung der Wohnungen an die Geflüchteten und den steigenden Wohnungsmieten, die damit einhergehen?

Was hängen bleibt:

Wie ungleich die Gelder verteilt werden –

während die Migrationsagentur dauerhaft unterbesetzt ist, werden im DZA große Summen in Radioastronomie, Gravitationswellen-Detektoren und Teleskope investiert.

Ist das die Zukunft? Und geht es dabei um anwendungsbezogene Forschung oder darum, den Anschluss im Verteilungskampf ums All nicht zu verpassen?

Wessen Interessen werden bei der Planung der Zukunft berücksichtigt?

Was noch hängen bleibt:

Wie ungleich klein/groß und langsam/schnell die Projekte gedacht werden:

Auf der einen Seite homöopathische Interventionen am Südpark in Halle-Neustadt und langsam fortschreitende, dafür aber konsequent nachhaltige und ressourcenbewusste Projekte wie das Haus Bräutigam,

auf der anderen Seite die großmaßstäblichen Planungen und Versprechen, bei denen von hunderten neuen Arbeitsplätzen, einem „lebendigen Campus“ und „innovativen Labs“ die Rede ist.

Dabei wissen sie alle – der Stadtplaner in Halle ebenso wie der Leiter der Wissenschaftskommunikation des DZA –, dass Transformationsprozesse Zeit brauchen und es viel Investment bedarf, um Vertrauen aufzubauen und die Menschen mitzunehmen.

Ich notiere mir: Wie definiert man Wirksamkeit?

Und: Achtung, Trauma blühende Landschaften sowie Vorsicht bei großmundigen Versprechungen! Darauf reagieren die Menschen hier im Osten empfindlich.

Am Ende, in Halle, haben wir frittierte Hirne vom vielen Input.

Überfüllt und gesättigt setzen wir uns quer durch die Republik in Bewegung

zurück in unseren Alltag in den Großstädten.

Danke an Janas Gebauer und Dina Koletzki de Salazar für die Unterstützung beim Text!

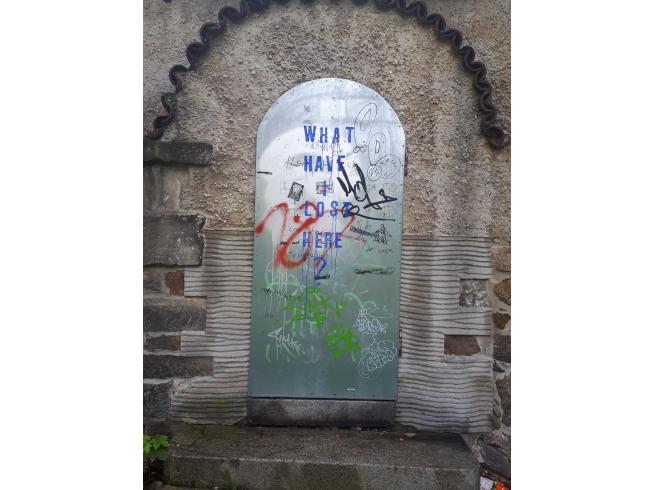

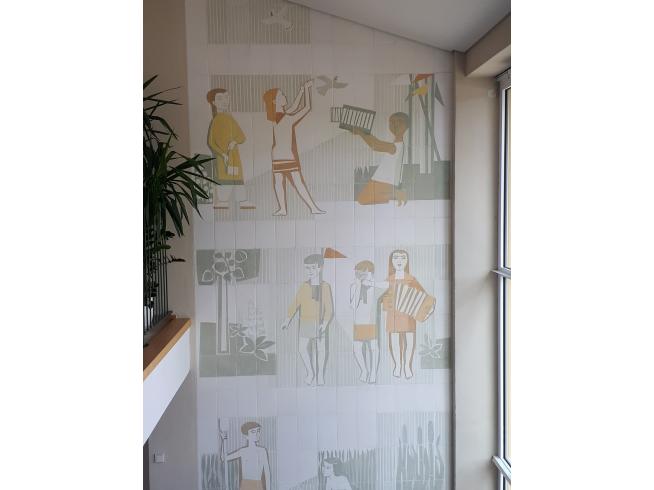

Fotos: Schwarzcollm, Görlitz, Wegliniec, Hoyerswerda, Schwarzburg, Haus Bräutigam (Jonathan Gescher), Amsdorf, Hoyerswerda, Halle-Neustadt (Jonathan Gescher), Hoyerswerda (wenn nicht anders gekennzeichnet alle Fotos: ALW).

unter dem Titel Transformation in Motion,

schauen, befragen, erkunden, was sich verändert hat, wie darauf reagiert wird und wo es hingehen soll.

Jeden Tag geht’s mit der Bahn von Ort zu Ort in eine andere Unterkunft.

17 Leute, von 25 bis 55, aus Augsburg, Berlin, Dortmund, Leipzig etc. bilden eine Reisegruppe;

sie sind Teil des Vereins für Graue Energie und der Kollision der Künste,

studieren Urbane Zukünfte und Raumplanung

oder sind Referenten für ländliche Entwicklung und Verkehrscontrolling.

Organisiert vom Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig und finanziert von der Leibniz Gemeinschaft,

ist die Sommerschule ein Experiment – ein Reallabor des Leibniz-Lab Umbrüche und Transformationen.

Wir besuchen Institutionen, Vereine und Baustellen, bekommen Inputs und tragen selber zum Programm bei.

Wir fahren durch Städte, die nach 1989/90 massiv von Wegzug und Arbeitslosigkeit betroffen waren.

Einige von ihnen gehen langsam in die Post-Schrumpfungsphase über oder sind stolz, wenn sie die Bewohner*innenzahlen halten können.

Wie hören von notorisch knappen kommunalen Kassen und von Investitionsprojekten, in die Milliardensummen aus Bundesmitteln fließen.

Wir bestaunen frisch sanierte Fassaden und hören von morschem Gebälk hinter den Fassaden,

wir laufen an Platten vorbei, die altersgerecht saniert wurden, und passieren Brachflächen, an denen früher Platten standen.

Wir schlafen in Hotels, Jugendherbergen und einem Kloster,

bekommen Führungen und folgen Power-Point-Präsentationen,

machen Stadtspaziergänge und Hausbesichtigungen,

werden verpflegt und versorgt,

und einmal leitet uns eine Choreografin zum Schütteln an.

Ich höre zum ersten Mal von Empty-Nestern und der Nachfamilienphase,

von Berufen wie Bauläufer und Revierscout, von Aufgabenfeldern wie Gebietsbetreuung und Verkehrsmodulation, von Moving und Maker Labs, vom Low Seismic Lab und vom Smart Mobility Lab.

Auf der Suche nach Umbrüchen stoßen wir auf

drückende Probleme (Strukturschwäche, Klimakatastrophe, Migrationskrise)

und große Zukunftsszenarien (De-Industrialisierung, Wissensgesellschaft, Smart City).

Es geht um die räumlichen Veränderungen

und die emotionalen Folgen der Transformationsprozesse.

Stichworte: Schrumpfungsschmerz / Wachstumsschmerz / Phantomschmerz.

Zum Auftakt führt uns Mathias Bernt vom Institut für Raumbezogene Sozialforschung durch den gentrifizierten Prenzlauer Berg in Berlin,

erzählt von engagierten Mieter-Inis und findigen airbnb-Anbietern.

Neben einem großspurigen Neubau auf einem ehemaligen Friedhofgelände,

endet die Tour desillusioniert,

wegen der Verdrängung und des mangelnden politischen Willens, etwas dagegen zu tun.

Mit dem Kulturzug geht es weiter nach Wegliniec –

die Sommerschule ist Teil des Programms

und lädt zu einem Gespräch über Mobilität für die regionale Entwicklung ein.

Es geht um die unterschätze soziale Dimension des Reisens

und die holprigen Bahnübergänge zu den östlichen Nachbarn.

In Görlitz besuchen wir das IZS, das Zentrum für transformativen Stadtumbau,

dort schauen wir zurück und nach vorn,

hören von Pensionopolis und Probewohnen,

strukturellem Leerstand und wilden Eigentümerkonstellationen

und dem Ende der langen Waggonbau-Tradition:

In Zukunft werden hier nicht mehr Doppelstockwagen, sondern Panzerteile gebaut.

Auch das ist Strukturwandel.

Am nächsten Morgen sind wir zu Gast im DZA, dem Deutschen Zentrum für Astrophysik,

ein neues Großforschungszentrum, in dessen Aufbau ein Teil der „Kohlemilliarden“ fließt, die die Energiewende begleiten und abfedern sollen.

Zu den Präsentationen der Mitarbeiter notiere ich mir:

Trojanische Rakete und Ufo-Wahrnehmung.

Es ist ihnen ein Anliegen zu vermitteln, dass die Institution kein Ufo von außen ist, bei dem vorwiegend Westdeutsche arbeiten, sondern für und mit den Menschen vor Ort entsteht.

Auf der Website fällt mir auf, dass der Lokalbezug der Mitarbeiter*innen – soweit vorhanden – extra hervorgehoben wird. Unter anderem heißt es: „Ur-Görlitzerin mit Hang zu historischen Gemäuern“, „kreativer Rückkehr-Ossi“ und „Sachse mit Herz & Verstand“.

Mehrmals fallen die Stichworte Fachkräftemangel (vor allem Lehrer*innen werden gesucht) und Weltoffenheit,

doch als wir fragen wollen, wie beides mit steigenden AfD-Werten zusammengeht, müssen wir zum Zug.

Die Bahn hatte übrigens nicht einmal Verspätung.

In Hoyerswerda bekommen wir eine Führung

durch die Neustadt und deren verschiedene Wohnkomplexe.

Wir kommen vorbei an Gedenktafeln für Brigitte Reimann und das erste Plattenbauelement, das 1957 aus industrieller Herstellung hier verbaut wurde,

und fahren mit dem Fahrstuhl auf das Dach einer umgebauten Platte.

2007 ausgezeichnet mit dem Deutschen Bauherrenpreis,

sollte auf dessen Dach ein Café entstehen, leider verhindert von den Brandschutzbestimmungen.

So genießen wir stattdessen die Aussicht,

bis der Blick auf die Platte fällt, die 1991 zum Schauplatz rassistischer Ausschreitungen wurde.

#WHY!, fragt ein Podcast, der uns empfohlen wird.

In Schwarzcollm auf dem Weg zur Baustelle des Smart Mobility Lab: Nazi-Sticker und eine Warnung vor geotechnischem Gefahrenbereich.

Die Testhalle für Autonomes Fahren und Flugdrohnen: eine Meisterleistung der Ingenieurskunst.

Das Ziel: das Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Silber. Mit so viel Beton?

Auf dem Parkplatz: Autokennzeichen aus Bielefeld, Dresden und Bautzen und mehrere aus Polen.

In Halle-Neustadt haben wir es mit Zahlen zu tun:

Im 16. Stock der sanierten Hochhausscheibe, in der sich die Stadtverwaltung befindet, bekommen wir Einblicke in die Entwicklung der Stadt und warum Schrumpfung als Chance gesehen werden kann.

Wir erfahren: An der Grundschule Kastanienallee in Neustadt liegt der Anteil ausländischer Kinder bei 81 %

und nur 57% der Bevölkerung dürfen wählen.

Maike Fraas, die hier sozio-kulturelle Projekte initiiert, macht uns darauf aufmerksam, dass sich nicht alle Teilhabe und Teilgabe leisten, weil sie so sehr mit ihrem Alltag struggeln.

In der Passage 13, einem sozio-kulturellen Zentrums, das den Spagat zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen zu bewerkstelligen versucht,

kommen zum ersten Mal Menschen mit Migrationsgeschichte zu Wort und erzählen

vom Misstrauen des Jugendamtes gegenüber ihren Aktivitäten

und den hohen Studiengebühren für das Studium der Sozialen Arbeit.

In Naumburg am Bahnhof ein Input zum Thema Bahnhöfe:

Tim Göller, der bei der Deutschen Bahn arbeitet, erzählt uns, dass nur 6 % der Bahnhöfe in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt noch im Besitz der Deutschen Bahn sind, was unter anderem den schlechten Zustand vieler Bahnhofsgebäude erklärt. Am problematischsten seien die Private Equity Firmen, denen es nur um Gewinnmaximierung gehe und die nicht erreichbar seien.

Im Anschluss haben wir ein Treffen mit einem Verein, der sich für die Reaktivierung der Unstrutbahn einsetzt. Das erfolgreiche ehrenamtliche Engagement ist die Gegenerzählung zur reinen Gewinnmaximierungsstrategie der Investmentfirmen.

Vom Bahnhof fahren wir mit der Tram (Baujahr 1959) in die Innenstadt

und stauen, als die Tramfahrerin die Rollatoren der Fahrgäste heraushebt.

Die nächste Station ist eindringlich: Wir besuchen die Migrationsagentur und durchlaufen die verschiedenen Stationen vom Security-gesäumten Empfang bis zum Rückkehrmanagement.

Ich notiere mir: Wilde Zicke, Beförderungsfälle und Interreg Europe MILEstone (ein EU-Forschungsprojekt zu Migrants' Integration in Local Economies).

In Rottenbach, im Regen, hellen sich unsere Gemüter auf, als uns im Bahnhofscafé

ein Tisch mit Obst- und Gemüsetellern erwartet und wir heiße Getränke serviert bekommen.

Während wir Möhrchen und Himbeeren naschen, wird uns die Geschichte des Vereins erzählt, der es geschafft hat, das Bahnhofsgebäude wieder zu reaktivieren.

Wir bekommen zu hören, was die Vor- und Nachteile von IBA-Projekten und der Teilnahme am LEADER-Programm der Deutschen Vernetzungsstelle ländliche Räume sind.

Doch welche Kommune und welcher Verein hat genug (finanzielle) Ressourcen, um den geforderten Eigenanteil aufzubringen?

Worin sich alle einig sind: dass die Bürokratie ausufernd ist und Ressourcen frisst.

Der Bahnhof des Jahres 2020 hat sich davon nicht abschrecken lassen,

es gibt einen Laden, ausreichend Toiletten und einem umgebauten Anbau, der als Veranstaltungsraum genutzt wird.

In Schwarzburg setzen wir uns ins Café Zur Perle

und beobachten, während wir Würstchen und frittierten Blumenkohl futtern, wie auf dem Marktplatz zuerst der Brotbus und dann der mobile Fleischer vorfährt.

Wir bekommen eine Führung durchs halb verfallene Schloss Schwarzburg und seiner abenteuerlichen Geschichte: erst adliger Witwensitz, dann Komplettumbau durch die Nazis, der zu Dauerprovisorien und Zerstörungen führte, und nun Umbau in einen Lern- und Denkort für Demokratie.

Wir stauen über Inschriften aus den 1950er Jahren, die an Kennenlernannoncen erinnern,

und ich möchte sofort meinen Namen an der Wand hinterlassen.

Wo kann ich eine Petition unterschreiben, der den Ort in seiner Brüchigkeit erhält?

Im Haus Bräutigam erfahren wir, dass Schwarzburg einst der Sommerfrische diente.

Doch heute bleiben die Touristen aus

und viele Häuser stehen leer und verrotten hinter den Fassaden aus Schieferplatten.

Nur das Haus Bräutigam nicht,

es wird von einem Kollektiv in langsamer Arbeit saniert und umgebaut.

Nach Amsdorf werden wir von drei Personen begleitet: Katharina Kapitza arbeitet bei der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft mit Sitz in Hannover und ist aus Lüneburg angereist ist. Thomas Ernst und Cornelia Deimler sind Revier-Scouts vom Just Transition Center der Uni Halle.

Wir besuchen den Tagebau Romonta, wo uns Michael Schumann, Beauftragter für Strukturwandel des Landkreis Mansfeld-Südharz, einen Vortrag hält.

Er sagt: Die Zukunft ist industriell – es wird keine Flutung geben!

Das heißt konkret: Weiter mit Montanwachs, Bodenverbesserungsmaßnahmen und Erdmassenannahme.

Die große Frage: Geht es nur top-down oder auch bottom-up? Und warum sind Frauen die besseren Kranfahrerinnen?

Mit Helmen und Warnwesten gehen wir zur Abrisskante, um in die zerfurchte Landschaft zu schauen und bekommen Give-Aways aus dem Tagebau geschenkt.

Weiter geht’s nach Eisleben, wo erheblich investiert wurde,

aber die Stimmung weiter drückt.

Ob es an der frisch sanierten Malzscheune liegt, die kaum genutzt wird?

Oder an den ambitionierten Plänen für das Maker Lab, dessen Finanzierung noch unklar ist?

Oder an der falsch ausgerichteten Solaranlage an der Servicestation am Bahnhof, die nach Norden zeigt?

Am Ende ist „Herausforderung“ das am häufigsten gehörte Wort.

Viele haben uns von den Spannungsfeldern berichtet, mit denen sie zu tun haben.

Zum Beispiel von den Interessenkonflikten zwischen Denkmalschutz und den transformativen Ambitionen in der Stadtplanung.

Ich frage mich, wer sind die Gewinner und die Verlierer des Strukturwandels?

Wen haben wir gehört und wen haben wir nicht gehört?

Wer oder was ist Gegenstand der Forschung?

Wer beteiligt sich an Umfragen und wer wird nicht mitgedacht?

Wer bekommt Förderungen und wer bewirbt sich erst gar nicht?

Ich muss an den alten Mann in Wegliniec denken, der an der Bushaltestelle steht und sich mit uns auf Deutsch unterhält. Er erzählt, er hätte mit seiner Familie lange in München gelebt, jetzt leben seine Frau und seine beiden Söhne in England und möchten, dass er zu ihnen ziehe. Aber er möchte nicht, er sagt, er sei zu alt. Dann wiegt er den Kopf hin und her und sagt, er hätte vielleicht noch ein, zwei Jahre zu leben, holt eine Bierdose heraus und nimmt einen Schluck.

Wir leben in einer Migrationsgesellschaft, doch das Misstrauen gegenüber Menschen, die hierher geflüchtet sind, sitzt tief und noch tiefer gegenüber den (Anders-)Gläubigen.

„Die Arbeitsmarktintegration von Arabischstämmigen ist immer schwerer zu vermitteln“, heißt es in der Migrationsagentur in Naumburg.

Dabei sind sie es, die in den systemrelevanten Berufen arbeiten, in den Logistikunternehmen und der Fleischfabrik, die die Alten pflegen und für die Sicherheit sorgen.

Sie sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, der immer mehr ausgedünnt wird, besonders an den Früh- und Wochenendschichten.

Apropos Migration: In Saalfeld stellt Galyna Nasukhomud ihre Forschungen zum hiesigen Ankunftsquartier vor. Es befindet sich in einem Gewerbegebiet mit relativ schlechter ÖVPN-Anbindung. Wie in Halle-Neustadt kommt es hier zu einer Verdichtung der migrantischen Bevölkerung. Bedeutet das Segregation statt Integration? Und Selbstorganisation und solidarische Strukturen unter den Geflüchteten statt Sozialstaatsversorgung?

Und wer profitiert eigentlich von der Vermietung der Wohnungen an die Geflüchteten und den steigenden Wohnungsmieten, die damit einhergehen?

Was hängen bleibt:

Wie ungleich die Gelder verteilt werden –

während die Migrationsagentur dauerhaft unterbesetzt ist, werden im DZA große Summen in Radioastronomie, Gravitationswellen-Detektoren und Teleskope investiert.

Ist das die Zukunft? Und geht es dabei um anwendungsbezogene Forschung oder darum, den Anschluss im Verteilungskampf ums All nicht zu verpassen?

Wessen Interessen werden bei der Planung der Zukunft berücksichtigt?

Was noch hängen bleibt:

Wie ungleich klein/groß und langsam/schnell die Projekte gedacht werden:

Auf der einen Seite homöopathische Interventionen am Südpark in Halle-Neustadt und langsam fortschreitende, dafür aber konsequent nachhaltige und ressourcenbewusste Projekte wie das Haus Bräutigam,

auf der anderen Seite die großmaßstäblichen Planungen und Versprechen, bei denen von hunderten neuen Arbeitsplätzen, einem „lebendigen Campus“ und „innovativen Labs“ die Rede ist.

Dabei wissen sie alle – der Stadtplaner in Halle ebenso wie der Leiter der Wissenschaftskommunikation des DZA –, dass Transformationsprozesse Zeit brauchen und es viel Investment bedarf, um Vertrauen aufzubauen und die Menschen mitzunehmen.

Ich notiere mir: Wie definiert man Wirksamkeit?

Und: Achtung, Trauma blühende Landschaften sowie Vorsicht bei großmundigen Versprechungen! Darauf reagieren die Menschen hier im Osten empfindlich.

Am Ende, in Halle, haben wir frittierte Hirne vom vielen Input.

Überfüllt und gesättigt setzen wir uns quer durch die Republik in Bewegung

zurück in unseren Alltag in den Großstädten.

Danke an Janas Gebauer und Dina Koletzki de Salazar für die Unterstützung beim Text!

Fotos: Schwarzcollm, Görlitz, Wegliniec, Hoyerswerda, Schwarzburg, Haus Bräutigam (Jonathan Gescher), Amsdorf, Hoyerswerda, Halle-Neustadt (Jonathan Gescher), Hoyerswerda (wenn nicht anders gekennzeichnet alle Fotos: ALW).