(e) es sich in der Schule der Arbeit

(e) es sich in der Schule der Arbeit

"Prototyp 1928-33" von Ute Richter. Ein Buchtipp

Anna-Lena Wenzel

In den 1920er Jahren wird in Leipzig ein Gebäude errichtet, das moderne Gestaltung mit emanzipatorischem Geist verbindet. Für wenige Jahre entsteht hier ein Modellprojekt der Leipziger Arbeiterbildung. Initiatorin des Baus ist eine Frau – die Pädagogin Gertrud Hermes. Nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit kommt es im Frühjahr 1933 zu einem Überfall der SA und einer anschließenden Beschlagnahmung. Nach verschiedenen öffentlichen Nutzungen wird das Gebäude 2004 von der Stadt Leipzig verkauft und zu einem Eigenheim umgebaut. Von seiner fast vergessenen Geschichte erzählt das Buch Prototyp 1928-33 der Künstlerin Ute Richter.

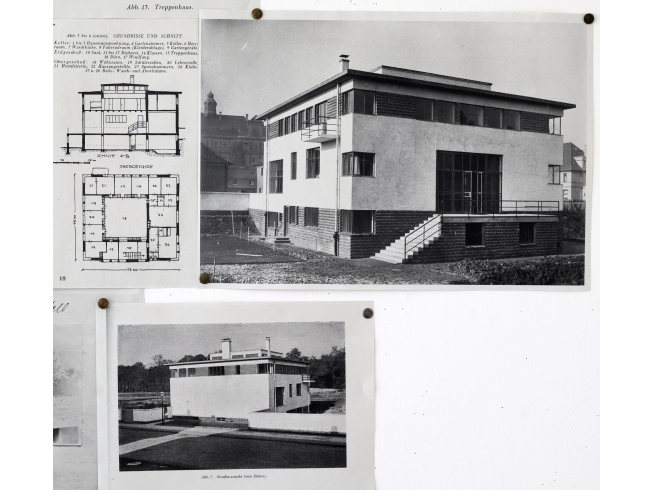

Erbaut wurde das Gebäude in der Stieglitzstraße von dem Architekten und Maler Johannes Niemeyer (1889-1980). Er war von 1921-1924 Professor an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle (Saale) und leitete die Fachklasse für Raumausstattung und Architektur. Beeinflusst vom Bauhaus entwarf er ein schlichtes wie prägnantes Gebäude, das sich zur Straße eher schroff zeigt und zum Garten hin öffnet. Es war technisch auf dem neuesten Stand und von der Aufteilung perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen angepasst. Laut Ute Richter manifestierte sich in dem großen Saal, den hellen Klassenräumen und der Bibliothek im Erdgeschoß sowie den Schülerzellen und dem zentralen Gemeinschaftsraum im Obergeschoß der verfolgte Bildungsansatz.

Die Pädagogin Gertrud Hermes (1872-1942) hatte 1923 das erste Volkshochschulheim (eine Art Wohngemeinschaft für Arbeiterbildungszwecke) in Leipzig gegründet und wusste daher, worauf es ankam. In der Schule der Arbeit wurden junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren aufgenommen, die tagsüber ihrer Lohnarbeit nachgingen und abends zu gesellschaftlichen Themen unterrichtet wurden. Ein Abend war künstlerischer Tätigkeit gewidmet, an den Wochenenden wurden Ausflüge unternommen. Es ging um neue Formen des Zusammenlebens und Lernens ebenso wie um die Ermächtigung der jungen Arbeiter. Für Wohnen und Verpflegung zahlte jeder Bewohner zwei Drittel seines Lohns. Bis 1933 gab es in Leipzig insgesamt sechs solcher Volkshochschulheime, zwei davon für Frauen.

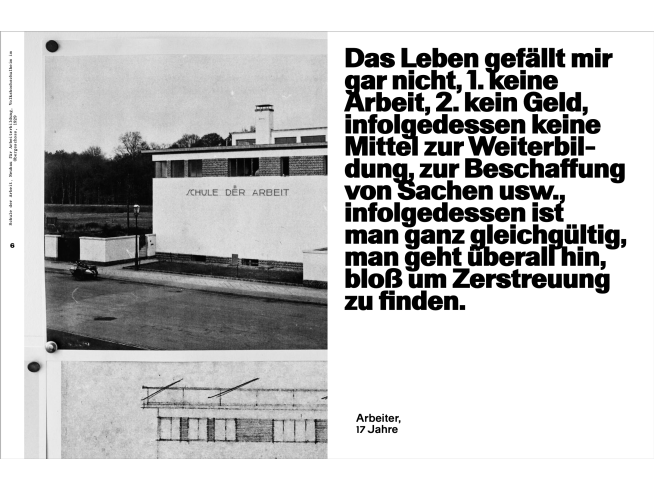

Ute Richter fasst in diesem informativen und dichten Buch ihre mehrjährige Recherche zu Gertrud Hermes und der Schule der Arbeit zusammen, die sie bereits in verschiedenen Formaten wie Ausstellungen, einer Posterserie im öffentlichen Raum und einem Film überführt hat. Das Medium Buch eignet sich besonders, um das umfangreiche Recherchematerial zusammenzuführen: historische Fotografien, Archivunterlagen wie Grundrisse und Architekturentwürfe, Zeitungsausschnitte und Briefe, einen Baubericht von 1929 sowie kontextualisierende Texte. Unterbrochen wird das visuelle Material durch Zitate von Arbeitern aus einer Umfrage, die 1924 vom Leipziger Volksbildungsamt, von Gertrud Hermes und Hermann Heller durchgeführt wurde. Sie wurden in Gertrud Hermes Buch: Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters und die Arbeiterbildungsfrage (1926) veröffentlicht und ausgewertet. Ein Beispiel: „Etwas Ordentliches zu leisten und mich emporzuarbeiten. Aber auch den Geist soll man frischhalten, damit man allen Zeiten und jeder Lage gewachsen ist.“ (Kontorist, 26 Jahre)

Konsequent ist, dass die Materialien ihren Recherchecharakter bewahren, wenn sie als Ausdruck an eine Wand gepinnt fotografiert werden und auch mal unscharf erscheinen.

Das Buch wurde dieses Jahr von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten Bücher gekürt – das mag angesichts des bescheidenen Auftretens (Fadenheftung, 16,5 x 21,6 cm) überraschen, doch erstens passt die Form zum Inhalt und zweitens überzeugt die sorgfältige Gestaltung von Nelly Nakahara und Gerrit Brocks, die das Material gekonnt in den Fokus rückt.

Das Buch dokumentiert ein Erbe der Moderne, das fast in Vergessenheit geraten war, auch weil in der DDR merkwürdigerweise weder an den revolutionären Geist von Hermes angeknüpft noch an ihn erinnert wurde. Ute Richter erklärt das auch mit dem Fakt, dass nach der Schließung der Schule sämtliche Akten vernichtet wurden und Zeitzeugen fehlten bzw. nicht befragt wurden.

In Zeiten, in denen die Schulbauoffensive Gebäude in Serie oder in pragmatischster Form hervorbringt, und in der das Bildungssystem soziale Ungleichheit zementiert, liefern dieser Bau und das dort gelebte Bildungsverständnis einen wichtigen Denkanstoß.

Ute Richter: Prototyp 1928-33. Materialbuch über ein vergessenes Gebäude der Arbeiterbildung in Leipzig, Verbrecher Verlag 2025, 128 Seiten. Aus diesem Buch stammen auch die Abbildungen.

Der Text ist erstmal in der Baunetzwoche #681 vom 16.10.2025 erschienen.

Erbaut wurde das Gebäude in der Stieglitzstraße von dem Architekten und Maler Johannes Niemeyer (1889-1980). Er war von 1921-1924 Professor an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle (Saale) und leitete die Fachklasse für Raumausstattung und Architektur. Beeinflusst vom Bauhaus entwarf er ein schlichtes wie prägnantes Gebäude, das sich zur Straße eher schroff zeigt und zum Garten hin öffnet. Es war technisch auf dem neuesten Stand und von der Aufteilung perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen angepasst. Laut Ute Richter manifestierte sich in dem großen Saal, den hellen Klassenräumen und der Bibliothek im Erdgeschoß sowie den Schülerzellen und dem zentralen Gemeinschaftsraum im Obergeschoß der verfolgte Bildungsansatz.

Die Pädagogin Gertrud Hermes (1872-1942) hatte 1923 das erste Volkshochschulheim (eine Art Wohngemeinschaft für Arbeiterbildungszwecke) in Leipzig gegründet und wusste daher, worauf es ankam. In der Schule der Arbeit wurden junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren aufgenommen, die tagsüber ihrer Lohnarbeit nachgingen und abends zu gesellschaftlichen Themen unterrichtet wurden. Ein Abend war künstlerischer Tätigkeit gewidmet, an den Wochenenden wurden Ausflüge unternommen. Es ging um neue Formen des Zusammenlebens und Lernens ebenso wie um die Ermächtigung der jungen Arbeiter. Für Wohnen und Verpflegung zahlte jeder Bewohner zwei Drittel seines Lohns. Bis 1933 gab es in Leipzig insgesamt sechs solcher Volkshochschulheime, zwei davon für Frauen.

Ute Richter fasst in diesem informativen und dichten Buch ihre mehrjährige Recherche zu Gertrud Hermes und der Schule der Arbeit zusammen, die sie bereits in verschiedenen Formaten wie Ausstellungen, einer Posterserie im öffentlichen Raum und einem Film überführt hat. Das Medium Buch eignet sich besonders, um das umfangreiche Recherchematerial zusammenzuführen: historische Fotografien, Archivunterlagen wie Grundrisse und Architekturentwürfe, Zeitungsausschnitte und Briefe, einen Baubericht von 1929 sowie kontextualisierende Texte. Unterbrochen wird das visuelle Material durch Zitate von Arbeitern aus einer Umfrage, die 1924 vom Leipziger Volksbildungsamt, von Gertrud Hermes und Hermann Heller durchgeführt wurde. Sie wurden in Gertrud Hermes Buch: Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters und die Arbeiterbildungsfrage (1926) veröffentlicht und ausgewertet. Ein Beispiel: „Etwas Ordentliches zu leisten und mich emporzuarbeiten. Aber auch den Geist soll man frischhalten, damit man allen Zeiten und jeder Lage gewachsen ist.“ (Kontorist, 26 Jahre)

Konsequent ist, dass die Materialien ihren Recherchecharakter bewahren, wenn sie als Ausdruck an eine Wand gepinnt fotografiert werden und auch mal unscharf erscheinen.

Das Buch wurde dieses Jahr von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten Bücher gekürt – das mag angesichts des bescheidenen Auftretens (Fadenheftung, 16,5 x 21,6 cm) überraschen, doch erstens passt die Form zum Inhalt und zweitens überzeugt die sorgfältige Gestaltung von Nelly Nakahara und Gerrit Brocks, die das Material gekonnt in den Fokus rückt.

Das Buch dokumentiert ein Erbe der Moderne, das fast in Vergessenheit geraten war, auch weil in der DDR merkwürdigerweise weder an den revolutionären Geist von Hermes angeknüpft noch an ihn erinnert wurde. Ute Richter erklärt das auch mit dem Fakt, dass nach der Schließung der Schule sämtliche Akten vernichtet wurden und Zeitzeugen fehlten bzw. nicht befragt wurden.

In Zeiten, in denen die Schulbauoffensive Gebäude in Serie oder in pragmatischster Form hervorbringt, und in der das Bildungssystem soziale Ungleichheit zementiert, liefern dieser Bau und das dort gelebte Bildungsverständnis einen wichtigen Denkanstoß.

Ute Richter: Prototyp 1928-33. Materialbuch über ein vergessenes Gebäude der Arbeiterbildung in Leipzig, Verbrecher Verlag 2025, 128 Seiten. Aus diesem Buch stammen auch die Abbildungen.

Der Text ist erstmal in der Baunetzwoche #681 vom 16.10.2025 erschienen.