... das Tier im Zoo

... das Tier im Zoo

Vom Kolonialismus zur Demokratie

Die Architekturgeschichte des Zoos ist ein Abbild vom abendländischen Verhältnis des Menschen zum Tier. Christliche Werte, wissenschaftliche Emanzipation und politische Macht spielen dabei eine besondere Rolle. Das Verhältnis des Menschen sowohl zur Architektur als auch zum Tier änderte sich so wie auch die Vorstellungen von gelungener Architektur. Die Auffassung dessen, was eine gesellschaftlich akzeptierte und damit angemessene Architektur für einen Zoologischen Garten darstellt, ist somit ebenfalls permanenten Veränderungen unterworfen. Der Zoo entwickelte sich so von einer lebenden Trophäensammlung über ein Museum mit lebendigen Exponaten hin zum Erlebnispark mit moralischem Auftrag.

Bis heute lassen sich fünf Generationen identifizieren, die aus baugeschichtlicher Perspektive den Wandel der menschlichen Vorstellung vom Wildtier – von einem reinen Schauobjekt hin zu einem Wesen mit Rechten – wiedergeben. Die zeitlich aufeinander folgenden Abschnitte spiegeln politische, zoologische und gestalterische Aspekte wider, vom frühen 19. Jahrhundert bis heute.

Ausstellungsbauten im Kolonialstil

Erste Zeichen für den Beginn der Zooarchitektur, wie wir sie heute verstehen, und eine eigenständige Typologie finden sich erst im frühen 19. Jahrhundert. Aus der Einrichtung zur Demonstration politischer Macht entwickelte sich im Zuge der Aufklärung und im Gefolge der Französischen Revolution ein Ort wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses. Die Welt wurde einer genauen Beobachtung unterzogen – nicht zuletzt auch die Tiere. Sie zu verstehen, hieß nunmehr, die Schöpfung und somit auch Gott zu verstehen. Der Zoo war Zeugnis des ethnographischen Wissens. Es entstanden Gärten der Illusion, die den Tierstall auf eine künstlerische Stufe hoben und die Anlagen zum Experimentierfeld der Architekten machten.

Gitterlose Bauten im Landschaftspanorama

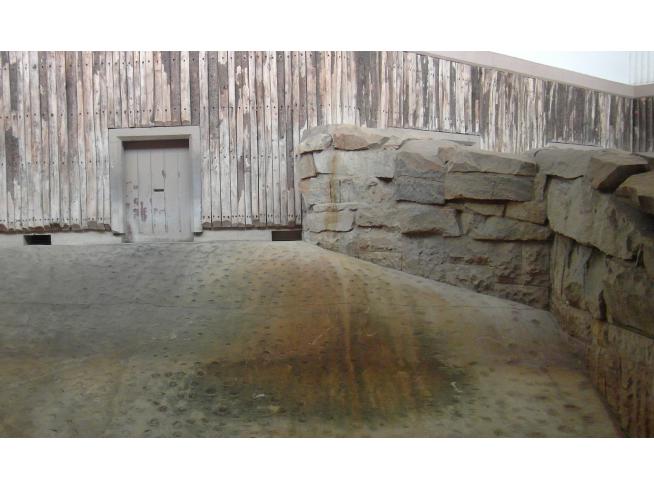

Um 1900 zeigte sich mit Carl Hagenbecks Panoramazoo erstmals ein Impuls in der Zooarchitektur, die bisherigen Tierhäuser von ihrer niedlichen Pavillon-Erscheinung zu befreien und als eigenständige Architekturlandschaft zu verstehen. Die Tiere waren nicht mehr vom Betrachter getrennt, sondern visuell aus ihren Käfigen befreit und wurden quasi auf einer Naturbühne präsentiert. Was war aber der Auslöser für diese Idee? Glaubt man Hagenbeck, sollte die Widerstandsfähigkeit der Tiere durch eine explizite Absage an Architektur demonstriert werden. Die Besucher wiederum erhielten so eine ungestörte Sicht auf die Tiere.

Formalismus und Funktionalismus

Von Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Zwanzigerjahre war die Zooarchitektur von der Hagenbeck’schen Idee der gegenüber der Architektur dominierenden Landschaft geprägt. In den Dreißigerjahren jedoch leiteten moderne Entwürfe, die dem Funktionalismus entsprangen, eine neue Ära ein. Anstatt einer Verlandschaftlichung des Zoos, wandte man sich nun einer formalistischen Architektur zu und verzichtete auf exotische Dekorationen. Diese dritte Generation der Zooarchitektur wurde am stärksten von den Entwürfen der Architektengruppe Tecton geprägt. Mit dem Pinguinpool im Londoner Zoo realisierte Tectons geistiger Kopf Berthold Lubetkin eine Ikone der Architekturmoderne.

Verlandschaftlichung der Bauten und Einhausung der Natur

Ab den Siebzigerjahren lässt sich eine Verlandschaftlichung der Architektur einerseits und die regelrechte Einhausung der Natur andererseits beobachten. Die Architektur verschwand aus den zoologischen Parkanlagen, und mit ihr auch die Architekten. Fortan übernahmen die Zoodirektoren vermehrt das gestalterische Ruder. Allerdings entstanden dabei nur wenige gestalterisch gelungene Beispiele. Meist fehlten Geld und Zeit, um experimentelle Konstruktionen zu erproben und sich auf einen langen Gestaltungsprozess einzulassen.

Markenbildung durch ikonografische Großbauten

Anfang der Neunzigerjahre setzten die Umgestaltungen vieler traditioneller zoologischer Einrichtungen zu sogenannten Erlebniszoos ein und markierten damit den Beginn einer neuen Bewegung in der Zooplanung. Thematisierung und Storytelling beherrschen die Erlebniszoos mittlerweile genauso wie die Freizeitparks und Spaßbäder. Auf der anderen Seite entstehen in den Zoos einige ikonenhafte Bauten – wie beispielsweise das 3.400 Quadratmeter große Elefantenhaus von Norman Foster im Kopenhagener Zoo oder das 16.500 Quadratmeter große Gondwanaland, eine riesenhafte Tropenhalle inmitten des Leipziger Zoos – die wiederum die Aufmerksamkeit vom Tier abziehen.

Die Brutalität der Natur wird in den Zoos der westlichen Kultur lediglich in gesellschaftlich akzeptierten Ausschnitten gezeigt. Der natürliche Lebensraum der Spezies wird nur angedeutet. Ihn ganz zu kopieren, kann nur misslingen. Und doch ist der Zoo wichtigster Botschafter, indem er das Publikum auf die extreme Zerbrechlichkeit und auf den angeschlagenen Gesamtzustand unseres Planeten aufmerksam macht.

Der Text wurde unter dem Titel "Von lebenden Trophäensammlungen, Museen mit lebendigen Exponaten und überdimensionierten Erlebnisparks. Ein Überblick zur wechselhaften Architekturgeschichte des Zoos" zunächst im Schirn Mag am 21. Januar 2019 veröffentlicht und basiert auf Natascha Meusers Buch "Architektur im Zoo" (Berlin 2017).